WOWOW回線センター様が実現したevertz IPシステムへの移行手順

今日の放送業界は、SDIを基盤としたシステムから、IPを基盤としたシステムへの移行という、大きな変革期にあります。

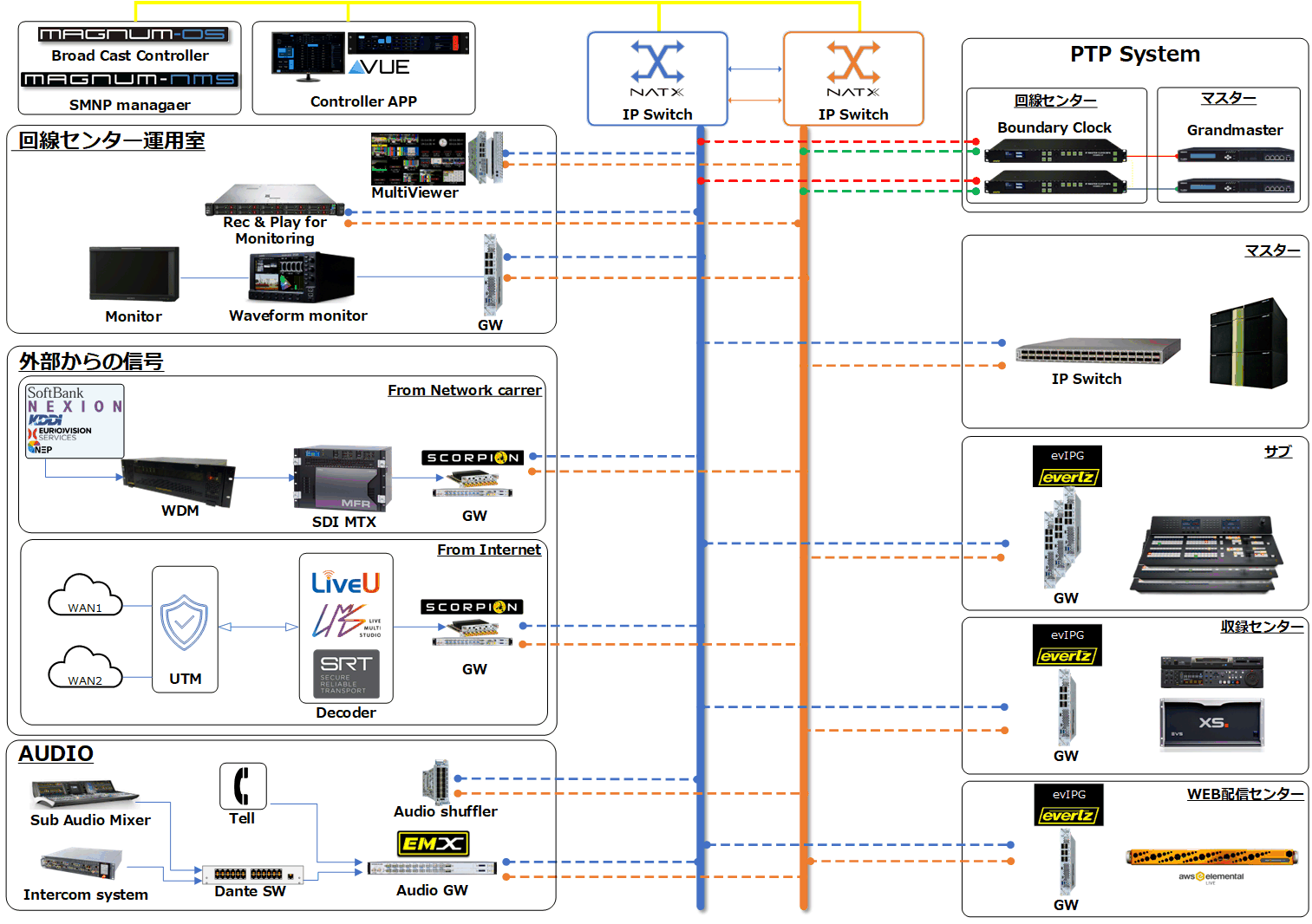

全国の放送局や回線事業者の皆様におかれましても、このIP化の波を肌で感じ、そのメリットを漠然とは認識しつつも、コストに対する不安、具体的に「どのように移行を進めるべきか」という定性的な部分で、少なからず不安や疑問をお持ちではないでしょうか。そうした中、株式会社テクノハウスは、カナダのevertz社のST2110に準拠したIPシステムを、株式会社WOWOW様の回線センターへ導入いたしました。

この導入事例は、単なる最新技術の導入に留まらず、既存の運用体制のみならず、将来の放送システム全体のグランドデザインを見据えた、多角的な視点からの事例となっており、全国の皆様にとって貴重な示唆に富んでいると考えます。

今回のプロジェクトのキーパーソンである株式会社WOWOW 技術センターの高畑様と小寺様へのインタビューを基に、WOWOW様がどのようにIP化への移行を進めたのかをご紹介いたします。

今回インタビューに応じていただいたプロジェクトチームの皆様

写真左から(株式会社WOWOW 小寺さま、弊社営業担当 下川、株式会社WOWOW高畑さま)

目次

1.IP化に踏み切った背景とRFPに書いた4つのコンセプト

回線センター全景

WOWOW様は、BS3チャンネル(プライム、ライブ、シネマ)の放送サービスに加え、「WOWOWオンデマンド」という配信サービスも展開されています。特に「WOWOWライブ」チャンネルは生放送が多く、様々な外部回線からの信号を大量に処理する必要がありました。「数と種類がかなり外部から入ってくる」という高畑様の言葉からも、その複雑さが伺えます。

従来のSDIシステムでは、このような多種多様な信号への対応や、将来的な放送・配信サービスの流動性に対応するための柔軟性・拡張性に限界が見え始めていました。さらに、「過去のシステムデザインの運用経験から特にブロードキャストコントローラー周りの部分で『ここは良くしたい』ということをコンセプトとして掲げておりました」と高畑様が語るように、既存システムの安定性に課題を抱えていました。

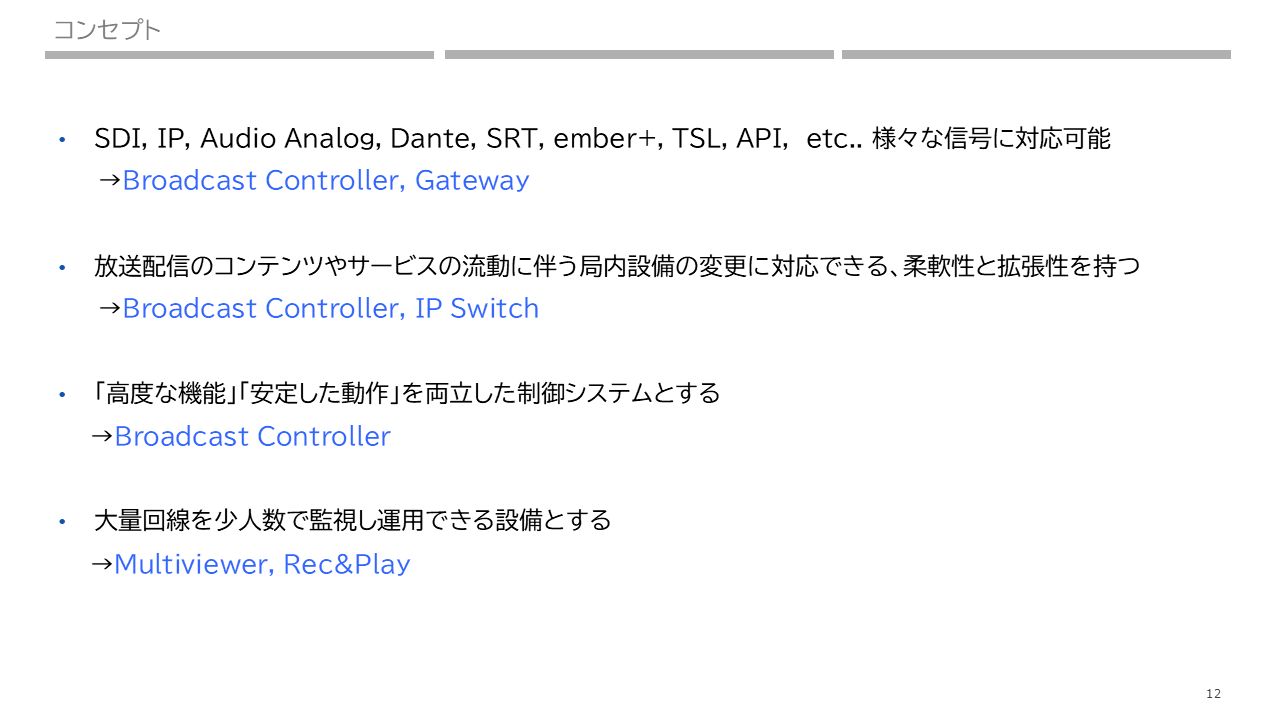

こうした背景から、今回の回線センター更新では、以下の4つのコンセプトを掲げ、RFP(提案依頼書)の冒頭に明記して各社に提示されました。

- SDI, IP, Audio Analog, Dante, SRT, ember+, TSL, API, etc.. 様々な信号に対応可能

生中継の多さや、スポーツの予選・複数同時処理、さらには音声のやり取りなど、外部から入ってくる信号の「数と種類」、また制御やタリーなどあらゆる信号に対応できる柔軟性を重視しました。 - 放送配信サービスの流動に伴う局内設備の変更に対応できる、柔軟性と拡張性を持つ

これは「(IP化の課題で)よく言われていることだと思います」と高畑様も述べられていますが、将来の変化に耐えうるシステム構築は、IP化における普遍的なメリットであり、最重要課題の一つです。 - 大量回線を少人数で監視し運用できる設備とする

運用効率の向上は、人的リソースの有効活用に直結する重要な目標でした。 - 「高度な機能」「安定した動作」を両立した制御システムとする

ブロードキャストコントローラーの安定稼働を最優先事項とされていました。機能の高さは作業効率やトラブルシューティングの迅速化に繋がり、業務品質に大きな影響を与えると認識されていました。

これらのコンセプトは、単に最新技術を導入するだけでなく、WOWOW様の事業特性と運用現場のニーズに深く根差したものであり、IP化の真価を引き出すための羅針盤となりました。

2.evertz IPシステム採用の決め手と「IP化の費用」に対する考え方

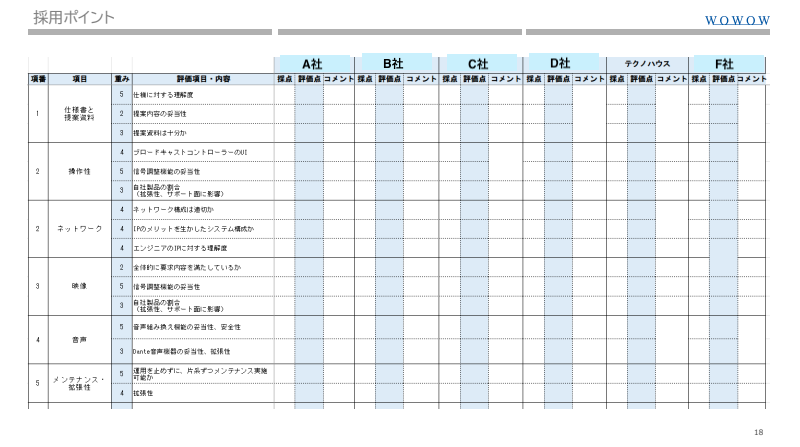

「IP化のメリットはよく聞くものの、費用がSDIで構築するよりも高額になるのではないか?」という懸念は、多くの放送局や回線事業者が抱く共通の課題です。WOWOW様も、メーカー選定においてこの点を重視し、多角的な評価を行いました。

メーカー選定の初期においてはテクノハウスを含む6社が比較検討されました。

まず行われたのは、定量評価によるスコアリングと金額比較です。

「金額の方は『初期投資とリプレイスと保守サービス』の3点です。リプレイスは一旦適当に10年で線を引きました。10年絶対使うという意味ではなくて10年仮に運用した時にどれぐらいコストがかかるのか?という視点でそれぞれのメーカーさんに金額を算出していただき評価いたしました。」と高畑様が説明するように、単なる初期費用だけでなく、10年間のライフサイクルコストを見据えたトータルコストで評価が行われました。この結果、「初期投資+リプレイス+保守サービス」の総合評価で、evertzのシステムが「全社の中で最安。初期投資も安い」という評価を得ました 。

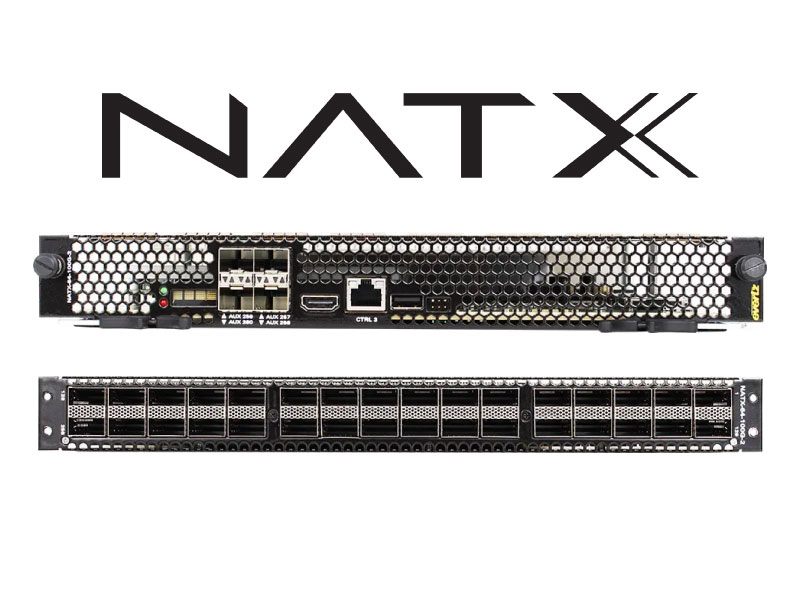

長期的な視点でのリプレイス費用を大幅に抑えることが可能となったのはevertz製のIP Switch「NATX」はevertzが自社で開発と製造をしているからです。これは、IP化の初期投資に対する懸念を払拭する、非常に重要な要素となりました。

また、定量評価に加え、定性評価も行われました。高畑様は、「(各社を比較した結果)現場としては『テクノハウスさんの提案で進めたい』ということでまとまりました。その後の上層部への社内説明を行う中でも理解を頂き最後の契約まで辿り着くことができました。」と語っており 、現場の運用担当者の意見がメーカー選定に強く反映されたことが伺えます。

定性評価でevertzが特に高く評価されたのは、その「圧倒的な技術力とオールインワンソリューション」でした。

2-1.MAGNUMのクオリティと柔軟性:

「(制御・オーケストレーション / モニタリング / 分析を行う)MAGNUMのクオリティ。ユーザーで変えられる範囲が非常に広く、かつ、スクラッチ開発がない点も高評価」と高畑様は語ります 。マルチビューワーのレイアウト可変、ウェブブラウザ埋め込み機能、API連携によるサードパーティ機器制御など、「正直なところ国内メーカーとは力の差を感じた」とまで言及されています。特に、ユーザーが設定を変更できる範囲の広さは、運用現場での使い勝手や、将来的なニーズの変化への対応力を大きく左右する要素です。

2-2.基幹システムの統合性:

「evertzがIP Switch, PTP GM(PTPグランドマスター)も製造していることで、基幹はevertz テクノハウスの2社で完結」という点が、大きな強みとなりました 。これにより、「基幹システムがオールインワンであり動作安定性/トラブルシュートの明確な責任所在が可能となりました。問題の切り分けをして、どこの会社に問い合わせをしてということを考える必要がなくなりました。『技術的な』部分はevertzのみにある」という、トラブル発生時の対応や責任範囲の明確化という点で非常に大きなメリットが生まれました 。高畑様は、一般的なCots IP Switch(汎用市販スイッチ)の場合、システムベンダー、ネットワークベンダー、Switchメーカーの3社が関与し、「技術的な部分で問題が発生した時にブロードキャストコントローラー、IF(インターフェース)や設定、Switch、それぞれに分散する形になる。それによるリスクやコストを考えた。」と、導入後のリスクまで考慮した上でevertzの統合性を評価しています 。

2-3.SDN(Software Defined Networking)の将来性:

高畑様は、IGMPとPIMではなくSDNを主軸に持ってきた決め手について、「厳密に言うと、そこよりも他の要素でテクノハウスが勝った」としながらも、「私としては、SDNコントロールを評価はしていて。テクノハウスを含め3社からSDNのご提案を頂きましたが、各社とお話をさせて頂く中で『独自のよくわからない手法では決してなく、IGMPとPIMの苦手なことを、克服するソリューションなんだ』と考えるようになりました。」と語っています。現時点のWOWOW様の規模であればIGMPとPIMの苦手な部分が顕在化するほどではないとしながらも、将来的な大規模化を見据えたSDNの優位性を評価されていたことが伺えます。

高畑様は、選定における「今回は日本のスクラッチより、海外の広く普及した高度な技術を評価した」という言葉で、evertzの持つ普遍的な技術力と、それを世界中で展開している実績への信頼感を表現しています。また、小寺様は「使い勝手がものすごくevertzの製品の方が、『直感的に誰でもできるんじゃないかというのがあった』あとは、(フルスクラッチの場合、運用の中で)仕様変更に伴うコストを考えると割高」と、国内製品との比較において、evertzの柔軟性とコスト面での優位性を強調しています。これは、初期投資だけでなく、運用開始後の変更やカスタマイズにかかる追加コストが、日本の放送業界において大きな課題となっている現状を示唆しています。

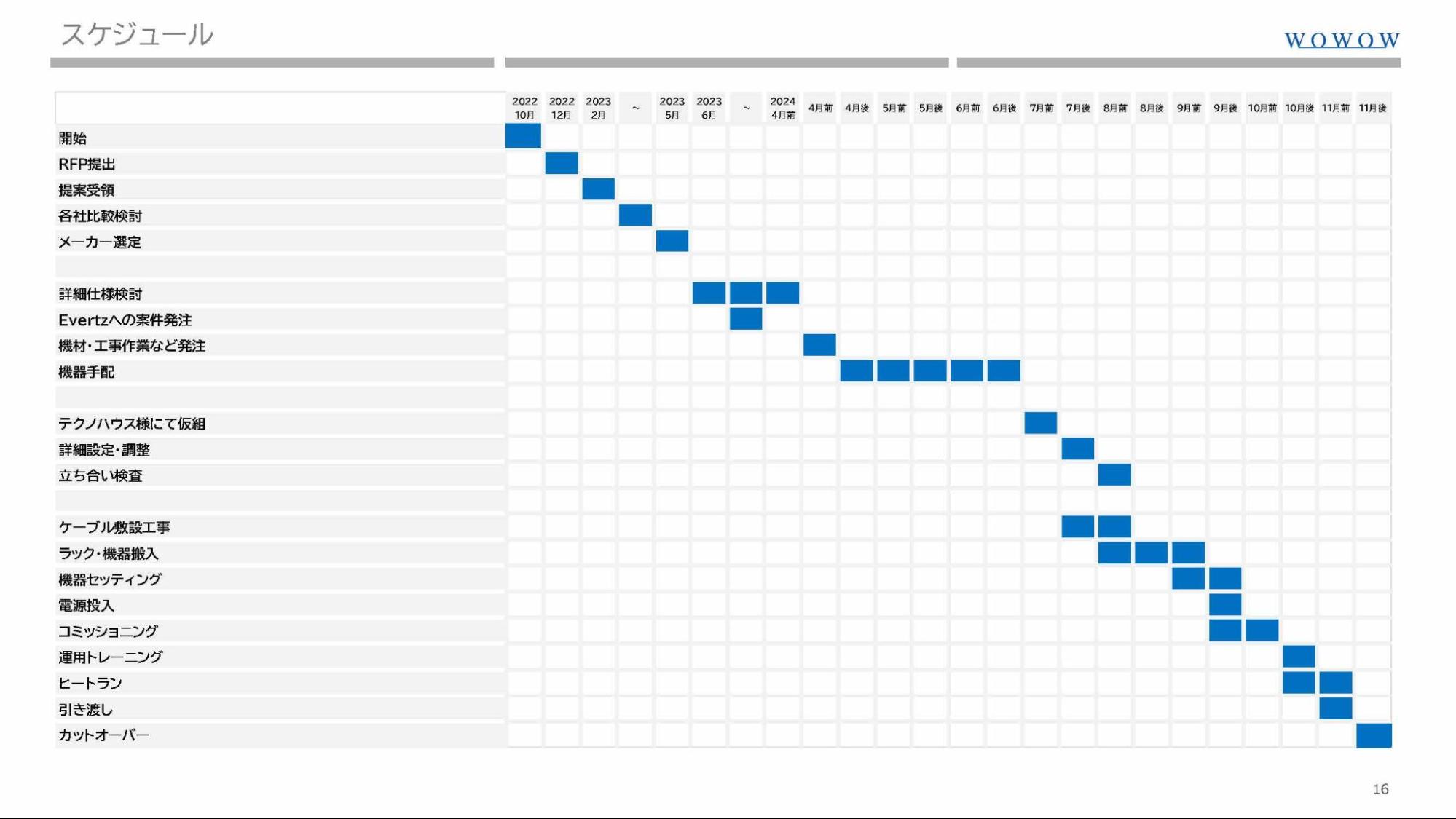

3.WOWOW回線センターIP化プロジェクトの推進体制と「移行の手順」

WOWOW様の今回のIP化プロジェクトは、2022年10月にRFP提出から始まり、2024年11月のカットオーバーまで、約2年間の期間を要しました。この期間、プロジェクトを円滑に進める上で鍵となったのが、明確な体制構築と、各フェーズでの綿密な「移行の手順」です。

3-1.プロジェクト体制と「翻訳・コミュニケーション・定義」の重要性

WOWOW様の社内プロジェクトチームは、高畑様と小寺様を中心として、実際に運用を行うオペレーターの方々も巻き込んでメーカー選定を進めていたとのこと。

プロジェクト遂行において、高畑様は「構築時のポイントの全てのような気がしているのですが、『翻訳すること、コミュニケーションすること、定義すること』」と語り、この3つの要素が最も重要であったと強調しています。

- 日本と海外(evertz)の「翻訳」: テクノハウスを代理店とし、evertzとの連携においては、言語だけでなく、技術的な思想や業務フロー、決済フローなど、日本と海外の間の「翻訳」作業が常に伴いました。これは、海外製品導入に際しては避けて通れない、しかし最も重要かつ困難な課題の一つです。

- SDIとIPの「技術的な違いの翻訳」: 「いわゆる旧SDI、新IP。シンプルに言ってしまうとそうなるんですが、『技術的な違いの翻訳』というところ」も重要なポイントでした。SDIベースの運用に慣れた現場スタッフに対し、IPの概念や運用方法を理解してもらうための「翻訳」は、単なる技術的な説明に留まらず、運用思想そのものの変革を促すものでした。

- 役割と責任の「定義」: 「システムインテグレーションはevertzが行っていると定義しましょう」というように、各ベンダーの役割と責任範囲を明確に「定義」することが、プロジェクトの混乱を防ぐ上で不可欠でした。特に、主要機器の供給元であるevertzが、そのコアなSI(System Integration)も担うという考え方は、責任の所在を明確にし、迅速な問題解決を可能にしました。

テクノハウスは、Project Manager 2名、営業2名、evertz専任担当1名、技術3名、設計・工事1名、ステアリングコミッティ2名という体制でプロジェクトをサポートしました。特にevertz専任担当や技術チームは、evertzとの言語翻訳や技術的な調整において重要な役割を果たしました。evertz側も、Project Manager、Sales、Solution Architect、Principal Architect、Deployment Engineerといった専門部隊が、設計からデバッグ、コミッショニングまで、現場に深く入り込んで支援しました。

さらに、社外含む回線センター運用チームのコアメンバー6名がプロジェクトに参加し、ネットワーク/セキュリティチームからも2名が参加するなど、社内外の専門家が連携する、強固な体制が構築されました。

3-2.計画からカットオーバーまでの具体的な「移行の手順」

WOWOW様のIP化プロジェクトは、以下のフェーズで進行しました。

- 開始・RFP提出 (2022年10月頃)

- RFP受領・各社比較検討・メーカー選定 (2023年2月〜2023年5月)

- 前述の通り、定量・定性評価に基づきevertzシステムが選定されました。

- 詳細設計・evertzへの案件発注 (2023年6月〜2024年4月頃)

- システム構成の具体的な詳細設計がこの期間に行われました。

- 機材手配・据付・工事作業など発注 (2024年4月〜6月頃)

- 機器の製造、輸送、設置に向けた準備と発注が進められました。

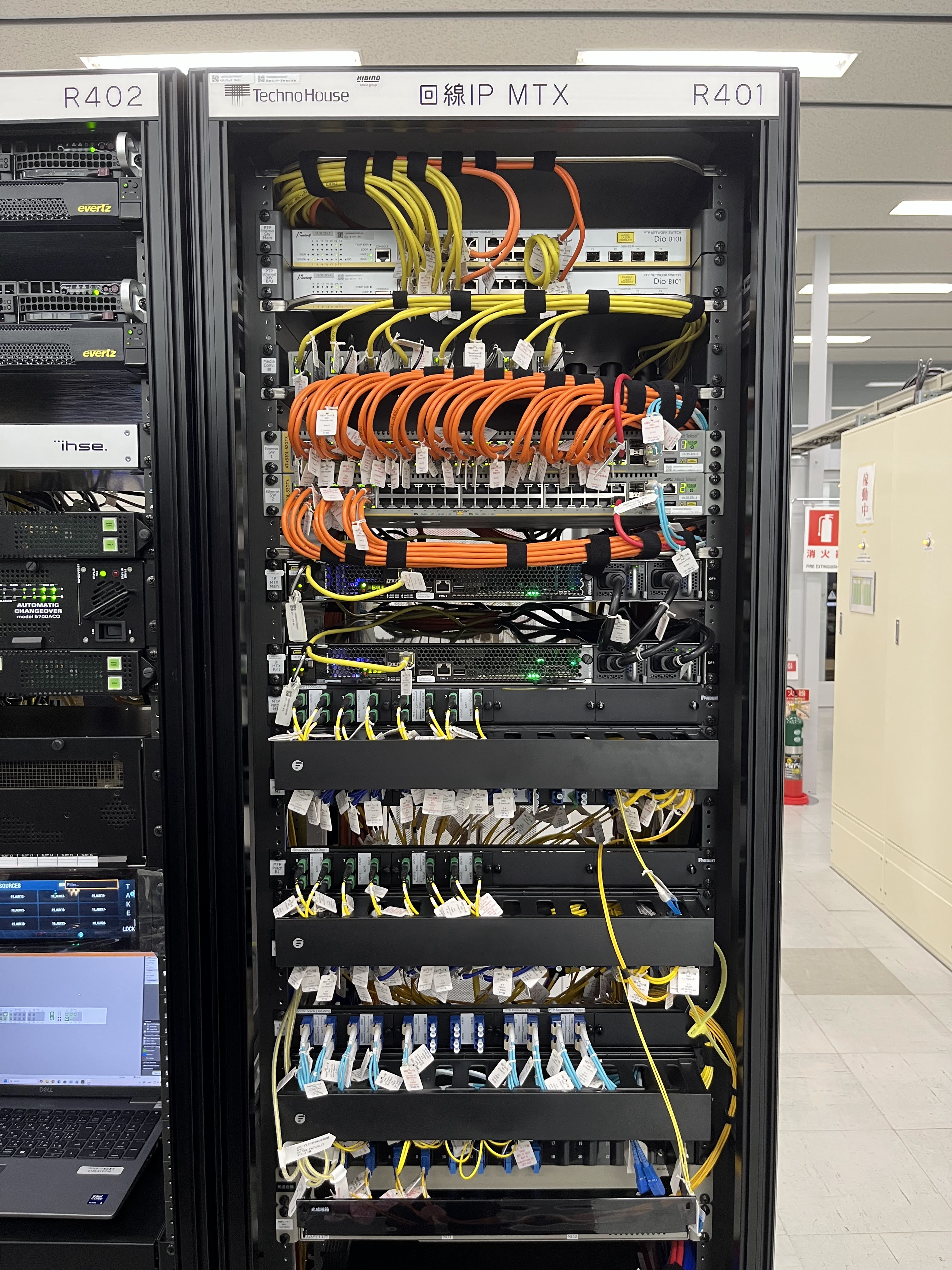

- テクノハウスにて仮組・詳細設定・調整 (2024年7月頃〜)

- ヒビノグループ内のリソースで、システム全体の仮組が行われました。これにより、現場での作業時間を短縮し、問題の早期発見・解決が可能となりました。

- 立ち合い検査

- ケーブル布設工事・ラック・機材搬入 (2024年夏頃)

- 実際の回線センターへの機器設置とケーブル配線が行われました。

- セッティング・電源投入

- コミッショニング (2024年秋頃)

- システムが設計通りに機能するか、実際の運用環境で最終調整が行われるフェーズです。evertzのDeployment Engineerが現場で組み上げ、デバッグ、コミッショニングを担当しました。

- 運用トレーニング (2024年秋頃)

- 運用担当者向けのトレーニングが実施されました。小寺様は、社員のネットワーク的な勉強について、「ネットワークベンダーさんにお願いしてやってもらいました」と語っており、提案の適切性を判断するためにも、自社の知識レベル向上に努めたことが分かります。

- ヒートラン

- 実際の運用に近い負荷をかけ、システムが安定稼働するかを確認する最終テストです。

- 引き渡し・カットオーバー (2024年11月)

- 新システムが本稼働を開始しました。

この中で、高畑様は特に、「システムデザインと障害リスク」について言及しています。当初、コスト削減のため、IN/OUTの収容力に応じて、複数のゲートウェイ機種を導入した結果、「様々な細かいバグや障害が出てきて、『エンキャップ、デキャップのパターン数が設定の複雑度に大きく影響してくる』っていうところが実際やってみて勉強になった部分です。ここは後悔しているポイントですね」と、率直な反省を述べられています。最終的にはFS(フレームシンクロナイザー)の有無で2機種に集約し、安定稼働に収束しています。この経験は、「安易なコスト削減が、かえってシステムの複雑化と障害リスクを高める可能性がある」という、IP化移行における貴重な教訓となります。

また、構築時に最も苦労したのはIPドメインではなく、SDI領域だったことも注目すべき点です。同期や位相のずれ、タイムコードの乗り具合、信号の入切といった、「多分、十数年前と何も変わらないことで苦しみました」と高畑様は語り、完全なIP化が実現しない限り、従来のSDI固有の課題は残り続けるという現実を突きつけられました。

3-3.運用設計と人材育成:トラブルシューティングの新たなアプローチ

SNMPマネージャーの画面(MAGNUM NMS)

IP化における運用設計では、特にトラブル発生時の対応が大きな課題となります。小寺様は、「当初は(SDIと違って)ネットワークになると、もう、どこをどう見たらいいのか、分からない」という運用現場の不安が大きかった。」と述べています。これに対し、WOWOW様では、従来の「ケーブルを辿って波形モニターで確認する。」というSDI的な切り分けではなく、IPならではのアプローチを取り入れています。

高畑様は、現状、明確な線引きをして運用を始めたわけではないとしつつも、「アラームが来て英語が出て、何も分からなくて、ただテクノハウスさんに連絡をするのではなく、(アラートの内容が)何を意味しているかという、『ファンアラームだから別に大丈夫そう』とか、いわゆる『今出てきた英語のアラームが、放送に対してどの程度のことを意味しているのかを理解する。』までは方向性としてやってもいいかなと思っています。」と、運用担当者のスキルアップの方向性を示しています。

一方で、IP部分のトラブルシューティングについては、「なかなか僕らでは難しいので、放送終わった後にテクノハウスさんからevertzチームにリモートで入っていただくのが、なんとなく描く線かな」と、外部の専門家との連携を前提とした運用設計を行っています。evertzチームはVPN経由でシステムにアクセスし、問題の切り分けや解決にあたることが可能です。

小寺様は、「我々社員の中では、ネットワーク的な勉強をある程度行いました。まず、選定をする中で、本当にこれが適切なネットワークの構成なのかとか、ということを(我々で)分かっていないと、提案を受けたときに、これはおかしくないか?というのは判断できないというところがあったので、その選定の段階で社員はネットワークの勉強会をネットワーク機器会社にお願いして行いました。」と、メーカー選定前から社員のネットワーク知識向上に努めていたことを明かしています。

そして、IP化によって生まれた最も大きな運用上の変化について、高畑様は、「運用する観点から見ると、基本的に全ての機器が冗長化されている、という点がSDI時代との大きな違いです。」と語ります。これは、IPシステムの持つ冗長性の高さを信頼し、「何かあったら片系で乗り切れる」という運用思想への転換を意味しており、従来のSDI運用では考えられなかった、画期的な変化と言えるでしょう。

4.IP化のロードマップ:全体最適と運用効率の最大化

今回の回線センターのIP化は、WOWOW様が描く「局舎全体のIP化」に向けた第一歩とのこと。高畑様と小寺様は、今後の展望について、具体的なロードマップと、IP化がもたらすであろう未来の運用像を語っています。

4-1.段階的なIP化と全体最適は標準プロトコルSMPTE ST2110だからこそ

現在、WOWOW様のライブ系設備でIP化されているのは回線センターのみです。しかし、今後の計画として、2025年冬にはマスターの更新、今後数年をかけてライブプロダクション設備、ポストプロダクション設備ともに更新を控えています 。

高畑様は、マスターと回線センターの更新タイミングが近かったため、「マスターはマスター、回線は回線でメーカーを選ぶ形になりました。例えばブロードキャストコントローラーとかタリーとか、あとはよく言う機器リソースシェアとかそのあたりは今回は考慮せずに、部分最適の思想のもと、メーカーを選びました。これは正直残念な部分ではありました」と、悔しさを滲ませています。しかし、今後は「ここから全体をどうデザインするか、設備ごとの部分最適ではなくて、局舎の全体的な影響を考えたいなと思って考えております」と、全体最適への強い意思を示しています。

既に、マスターと回線センター間のIP接続テストは完了しており、他社製のマスターとの連携も順調に進んでいます。これは、標準プロトコル(SMPTE ST 2110)での接続により、異なるメーカー間の連携が容易であることを示唆しています。

4-2.「過激派?!」が描くIP化の究極形:リーフスイッチ不要論

高畑様は、IP化の将来像について「個人的には他設備にリーフスイッチを置かなくてもいいんじゃないか?とか、わりと大胆に考えています。IPに関してはいうなれば過激派です(笑)」と、構想を語っています。これは、各設備に分散しているビデオスイッチャー、収録機、FSなどのエッジデバイスを、回線センターのNATXに直接ぶら下げることで、設備コストの削減と運用の効率化を同時に実現しようという考えです。

「そこまでやらないとあまり(IP化の)旨味がでないかと思っている」という言葉からも、IP化の真の価値を引き出すためには、従来のSDIシステムの延長線上ではない、抜本的なシステムデザインの変革が必要であるという強い信念が伺えます。

小寺様も、「本当にもうスタジオのものはスタジオで収録して、回線系は回線で収録すれば設備としても本当にデスクがいるだけっていう形にもできます。」と、収録センターの機能を集約し、効率化を図る可能性を指摘しています。

導入後、WOWOW様の社内でも本格的に全体最適を考慮したうえでの更新計画の検討が進んでいるとのことです。

4-3.運用監視と業務統合による効率化について

VUEのUI(写真中央)

今回のIP化によって、「現状はまだ監視人数を変えられてはいませんが、業務量は減っています。」と、業務削減効果は実感しているとのことです。今後は、evertzの自動検知機能などを活用し、具体的な効果測定を行いながら、監視人員の最適化や他設備とも連携した業務削減を目指していく考えです。

小寺様は、「VUE(evertzのコントロールソフトウェア)で収録や配信のルーティングも完結するような形が理想です。あとは、スイッチングとかミックスなどが各所でオペレートするような形をイメージしています。」と、将来的には、複雑なルーティングや設定作業をVUEで一元化し、各現場には高度なオペレーションに特化した人材だけを配置する、という理想的な運用像を語っています。

4-4.クラウドや外部回線キャリアとの将来的な接続について

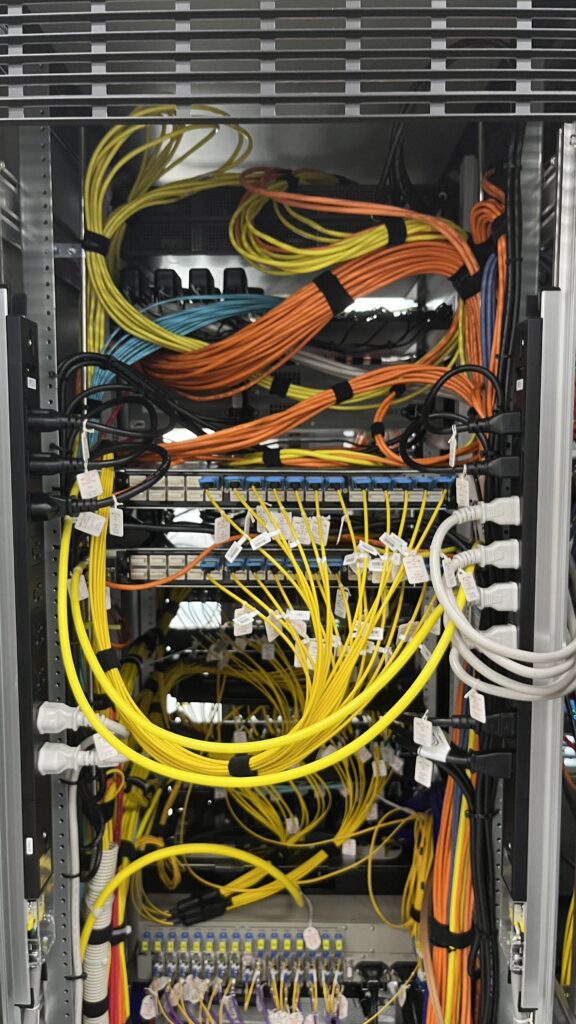

写真中央の黄色いファイバーが繋がる先がIPベースのルーティングソリューションNAT-X

設備のクラウド化や外部との接続についても、IP化では度々トピックになります。高畑様は「クラウドについては一部の番組中継で検証や実運用を重ねてきましたが、今回導入した設備を元に、evertzにはクラウド接続との親和性も期待しています。」と将来的な期待を語っています。

また、海外や国内の回線キャリアとのIP伝送については、まだ不透明な部分が多いとしながらも、高畑様は「個人的にはもう全然IPで繋がりたいなと思っています。」と、SDIで苦しんだ経験からIP接続への強い願望を語っています。海外では既にSMPTE ST 2110での大陸間接続が行われている事例があることから、日本のキャリアにも同様のサービス提供を期待している様子が伺えます。

5.IP化への道筋:運用思想の変化と海外製品の導入について

肝になるNAT-XとMAGNUMが収められたラック-IP化したことにより省スペース化を実現

今回の株式会社WOWOW様の回線センターへのevertz IPシステム導入事例は、IP化が単なる機材の更新に留まらず、組織全体の運用思想や業務フロー、そして人材育成に至るまで、多岐にわたる変化を促すものであることを示しています。

高畑様は、「ソフトウェアについて、特にブロードキャストコントローラーのバグフィックスや機能実装については、evertzのデプロイのエンジニアの方が来た時に、スキルレベルの高さに度肝を抜かれました。」と、evertzのソフトウェア技術力、特にブロードキャストコントローラーの柔軟性とその開発力の高さに驚いたとのこと。そして「世界のシェアを見るとevertzもそうですが一部の海外メーカーの方が高いですし、当たり前ではありますが一概に海外製だからこうという判断はできないと思います。」

小寺様は、社内を説得する際に「国内の実績はあるのか?」という問いに直面したことを明かし、「そこを、『海外では同じシステムの導入実績が沢山あり問題なく運用しているようです。』と広い視野で話した部分もあります。」と、海外での豊富な実績を根拠に説得にあたったことを語っています 。これは、国内の放送業界におけるIP化の先行事例がまだ少ない中で、海外の知見や実績が説得材料としていかに重要であるかを示しています。

IP化は、初期投資や移行の難しさといった課題は確かに存在しますが、WOWOW様の事例が示すように、明確なコンセプト、トータルコストを見据えたメーカー選定、そして「翻訳」「コミュニケーション」「定義」を重視したプロジェクト推進、さらには運用思想の変革と人材育成への投資を行うことで、これらの課題を乗り越え、持続可能で柔軟な放送システムを構築することが可能です。

6.さいごに -弊社営業担当 下川から-

「今回のプロジェクトは、国内の放送局として初めてevertz社のIPのトータルシステムを導入いただいた取り組みとなりました。

私にとって前例のない規模であったため、プロジェクトの進行においては困難な局面もありましたが、WOWOW様より『販売元と購買元という関係値ではなく、ワンチームとしてこのプロジェクトを成功させましょう』というお言葉をいただき、双方で試行錯誤を重ねながら課題を乗り越え、無事システム導入を実現することができました。

今回の経験を通じて得られた知見を活かし、今後はより多くの放送局様への展開を進めてまいりたいと考えております。

放送設備のIP化をご検討されているお客様、またevertz社のIPシステムにご興味をお持ちのお客様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。」

※送・受信技術専門誌「放送技術」2025年9月号にも特集記事有

7.関連リンク

- 株式会社WOWOW

- evertz製 IPスイッチ NATX製品ページ

- 【制御・オーケストレーション / モニタリング / 分析】 MAGNUM-OSの機能とメリット

- メディア企業向け:Evertz SDVNで進めるIP化の導入効果と基本思想

- Evertz Microsystemsについて -放送システムのIP化で10年以上の実績-

お問い合わせ

お問い合わせ